消化器内科

消化器内科

消化器内科では、食道・胃・十二指腸・大腸などの消化管および、肝臓や胆のう、膵臓などを幅広く専門的に診療します。 症状も多彩なため、必要に応じて血液検査、レントゲン検査、腹部エコー検査、胃・大腸内視鏡を用いて診断します。 悪性腫瘍(胃癌や大腸癌、膵癌など)や重篤な炎症(胆嚢炎・膵炎)など命に関わる重大な疾患もあり、専門的な高度医療が必要となる場合も少なくはないので、その際には専門医療機関へご紹介し適切な治療を受けていただけるようにいたします。 少しでも症状が見られるときは我慢せず、お気軽にご相談ください。

胃液(胃酸)が食道に逆流し、食道の粘膜に炎症が生じる病気です。

主にヘリコバクター・ピロリ菌感染によって起こる慢性胃炎で、胃の粘膜が萎縮した状態となり、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、胃癌(未除菌の場合には健常人の40倍のリスク)の原因になります。

胃酸と消化管の壁を守る粘液のバランスが崩れることで粘膜が障害された病態です。

以下の2つに分類され、外来に受診される方の主訴として非常に多くみられます。

潰瘍性大腸炎は大腸の粘膜を中心にびらんや潰瘍を形成、クローン病は全身のあらゆる消化管に、浮腫や潰瘍を形成し症状を引き起こします。ともに難病に指定されていますが、適切な治療で症状を抑制できれば健康な人と変わらない日常生活を送ることが可能です。

色々な原因で肝臓に炎症が起き、肝細胞が障害された状態で、主には急性肝炎のことをいいます。

胆道にできた結石を胆石と呼びますが、一般的に胆のうの中に出来た胆のう結石を胆石と呼んでいます。

胃の背中側にある膵臓に起こる炎症で、急性膵炎と慢性膵炎に分類されます。

急性膵炎は膵液中の消化酵素が膵臓自身を消化してしまう病態で、消化器系の炎症性疾患の中でも最も重篤であり、致死率の高い疾患です。

慢性膵炎は長期間にわたり、軽度の膵炎が持続することで膵臓が線維化し、機能低下した状態です。

消化器系との悪性腫瘍は、以下のように発生する部位によって分類されます。

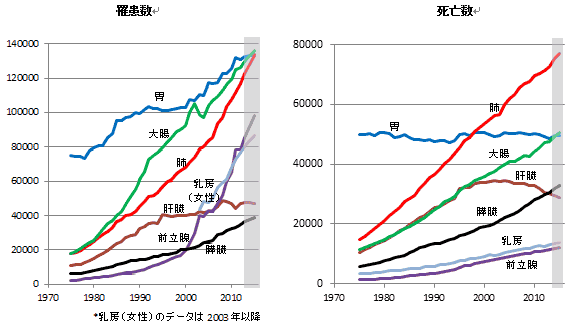

(出典:国立癌研究センターHP)

消化器癌の罹患数は、胃・大腸・膵と増加傾向にあり、死亡数では特に大腸癌と膵臓癌の増加が目立ちます。

TOP